|

Diese Seiten wurden für Smartphones optimiert.

Für die PC-Version

klicken Sie bitte hier.

Standard "Deprivationsprophylaxe (stationäre Pflege)"

Zu

Tode langweilen. Diese flapsige Bemerkung kann in der Altenpflege

schnell zur grausigen Realität werden. Wer mangels Bewegungsfähigkeit

tagein tagaus an die weiße Zimmerdecke starren muss, verliert

zwangsläufig irgendwann den Verstand. Deprivation ist bei der Betreuung

immobiler Klienten oder Bewohner ein ernst zu nehmendes Pflegeproblem.

Standard "Deprivationsprophylaxe (stationäre Pflege)"

Definition:

-

Deprivation (auch "psychischer Hospitalismus")

ist definiert als das Vorenthalten von körperlicher und emotionaler

Zuwendung sowie dem Entzug von Sinnesreizen. Geprägt wurde dieser

Begriff ursprünglich im Zusammenhang mit verwahrlosten Heimkindern,

inzwischen wird er auch in der Altenpflege vor allem bei gänzlich

immobilen Senioren genutzt.

-

Deprivation löst bei Senioren seelische Schäden

aus wie etwa Passivität, Apathie, Depression und Regression. Sogar

Todesfälle sind bei extremer Deprivation möglich.

Grundsätze:

-

Deprivation ist keine unvermeidliche Folge von

Pflegebedürftigkeit und Immobilität. Durch einen respektvollen Umgang

mit dem Bewohner und durch aktivierende Pflege können die Erkrankung

vermieden oder zumindest deren Folgen begrenzt werden.

-

Wir warten nicht ab, bis der Bewohner aus

eigenem Wunsch nach Reizen verlangt, sondern bieten diese von uns aus

an.

-

Ein zentraler Erfolgsfaktor für die

Deprivationsprophylaxe ist die genaue Kenntnis biografischer Vorlieben

und Gewohnheiten.

Ziele:

-

Eine erhöhte Gefährdung für eine Deprivation

wird zeitnah erkannt.

-

Ein Reizmangel wird vermieden. Wir stellen eine

vielfältige sensorische Reizaufnahme sicher. Wir sorgen insbesondere

für Anregungen im visuellen und im kommunikativen Bereich.

-

Der Bewohner wird stärker in die Gemeinschaft

der Einrichtung eingebunden. Eine Isolation wird vermieden.

-

Angehörige und Freunde des Bewohners sind

motiviert, durch eine aktive Mithilfe eine Deprivation zu verhindern.

-

Die Körperwahrnehmung wird verbessert.

-

Die Folgen einer Deprivation werden gelindert.

Vorbereitung:

allgemeine Maßnahmen

-

Wenigstens zwei Pflegefachkräfte unserer

Einrichtung verfügen über eine Weiterbildung zur gerontopsychiatrischen

Fachkraft.

-

Durch interne Schulungen stellen wir sicher,

dass alle Pflegekräfte in Grundzügen das Konzept der basalen

Stimulation verstehen und anwenden können. Dieses gilt auch für die

Konzepte “validierende Kommunikation” sowie “R.O.T.”.

-

Wir sensibilisieren auch andere Berufsgruppen,

etwa Hauswirtschaftskräfte oder Ergotherapeuten. Wir bitten diese,

entsprechende Beobachtungen an die Pflegekräfte weiterzugeben.

-

Wir setzen strikt auf das System der

Bezugspflege.

Gefährdungsgrad

bestimmen

Wir

prüfen regelmäßig, inwieweit der einzelne Bewohner von einer

Deprivation bedroht ist. Das Risiko ist bei verschiedenen Kriterien

erhöht:

-

Die Sinnesfunktionen des Bewohners sind

geschwächt. Dazu zählen nachlassende Sehfähigkeiten, ein geschädigtes

Gehör sowie Beeinträchtigungen des Riech- und des Geschmackssinns.

Relevant sind aber auch Sinne wie der Tastsinn oder das Wärmeempfinden.

-

Es fällt dem Bewohner schwer, soziale Kontakte

aufzubauen.

-

Er leidet bereits an anderen psychischen

Erkrankungen.

-

Der Bewohner musste in letzter Zeit

verschiedene schwere Schicksalsschläge verarbeiten. Enge Bezugspersonen

sind verstorben oder weggezogen.

-

Der soziale oder der räumliche Bezugsrahmen hat

sich verändert, also etwa durch einen unlängst erfolgten Umzug in das

Pflegeheim.

-

Der Bewohner muss sich restriktiven

therapeutischen Einschränkungen unterwerfen, etwa eine Isolation

aufgrund einer Infektionskrankheit oder strikte Bettruhe nach einer

TEP-Operation.

achten auf Symptome

Wir achten auf

Symptome, die für eine sich entwickelnde Deprivation sprechen. Etwa:

-

Der Bewohner zeigt ein regressives Verhalten,

er wird also wieder "zum Kind". Obwohl er über ausreichende

Selbstversorgungsfähigkeiten verfügt, lässt er sich waschen oder die

Nahrung anreichen. Es handelt sich dabei zumeist um den unbewussten

Versuch, Aufmerksamkeit zu erzwingen.

-

Der Bewohner vernachlässigt seinen Körper,

wäscht sich z. B. nicht.

-

Der Bewohner zeigt Abwehrreaktionen, er

schreckt z. B. bei Berührungen zusammen.

-

Der Bewohner führt permanent Schaukelbewegungen

aus oder nestelt an seiner Kleidung.

-

Der Bewohner summt oder klagt permanent.

Mitunter werden auch pausenlos einzelne Sätze oder Gebete wiederholt.

Er führt Selbstgespräche oder schreit laut.

-

Der Bewohner ist apathisch. An seiner Umwelt

ist er nicht mehr interessiert. Er ist teilnahmslos und reagiert kaum

noch auf Ansprache.

-

Der Bewohner redet wenig oder verweigert die

Kommunikation vollständig.

-

Der Bewohner äußert den Wunsch zu sterben.

-

Der Bewohner zieht sich zurück. Er verlässt

sein Zimmer nur selten und bewegt sich kaum noch.

-

Der Bewohner isst zu wenig oder verweigert die

Nahrung vollständig.

-

Der Bewohner leidet unter Inkontinenz, ohne

dass es dafür einen organischen Auslöser geben würde.

-

Der Bewohner leidet unter Panikattacken oder

unter Depressionen.

-

Der Bewohner zeigt Anzeichen akuter

Verwirrtheitszustände. Seine Denkweise wirkt verlangsamt, zerfahren und

unzusammenhängend. Seine Sprache ist wirr und verwaschen.

-

Es kommt zu Illusionen und zu Halluzinationen,

etwa das Sehen von kleinen Tieren wie Käfern oder Spinnen.

Ursachensuche

Wir

versuchen zu bestimmen, wodurch die Deprivation verursacht wurde.

Dieses erlaubt Rückschlüsse auf die Deprivationsform. Abhängig von den

Ergebnissen regen wir ggf. eine fachärztliche Untersuchung an.

-

Sensorische Deprivation, also der Entzug von

Sinnesreizen:

-

Die Hörfähigkeiten des Bewohners sind

eingeschränkt, etwa weil er kein Hörgerät tragen will oder weil eine

vollständige Gehörlosigkeit vorliegt.

-

Der Bewohner leidet an einer Sehbehinderung,

etwa ausgelöst von einem fortgeschrittenen Glaukom.

-

Die Sensibilität ist gestört, etwa als Folge

einer Multiplen Sklerose oder eines operativen Eingriffs.

-

Soziale Deprivation, also der Mangel an

zwischenmenschlichen Kontakten

-

Der Bewohner wird von der Gemeinschaft

gemieden, z. B. weil seine Körperhygiene unzureichend ist oder weil er

aggressives Verhalten zeigt.

-

Es gibt keine familiären Kontakte, Freunde

sind verstorben usw.

-

Der Bewohner isoliert sich von der

Gemeinschaft innerhalb der Einrichtung, etwa weil er einen

Migrationshintergrund hat und weil er die Sprache nicht versteht.

-

Kognitive Deprivation, also ein Mangel an

Anregung

-

Der Bewohner langweilt sich, etwa weil er

aufgrund einer rheumatischen Erkrankung der Hände seinen Hobbys nicht

mehr nachgehen kann.

-

Der Tagesablauf ist monoton und bietet keine

Abwechslung.

-

Das Wohnumfeld ist zu einheitlich gestaltet.

Alle Zimmer und alle Flure der Einrichtung sehen immer gleich aus.

Durchführung:

Gestaltung der

Umgebung

-

Wir reichern das Zimmer des Bewohners mit

farblichen Elementen an. Dazu zählen etwa farbenfrohe Bettwäsche, bunte

Gardinen und Vorhänge, frische Blumen usw.

-

Wir stellen sicher, dass das Zimmer des

Bewohners am Tag gut ausgeleuchtet ist. In der Nacht nutzen wir ein

Nachtlicht und lassen im Badezimmer ein Licht brennen. Durch die

Fenster sollte Licht von außen in den Raum des Bewohners fallen und ihm

eine tageszeitliche Orientierung erlauben.

-

Soweit dieses noch möglich ist, passen wir die

Raumgestaltung des Wohnbereichs an. Lange Flure werden durch

aufgestellte Sitzgelegenheiten optisch aufgelockert. Wir sorgen zudem

für Orientierungshilfen und vermeiden ein einheitlich-monotones

Mobiliar.

-

Die Zimmertür des Bewohners wird nur auf seinen

ausdrücklichen Wunsch hin geschlossen. Wenn die Tür geöffnet ist, kann

der Bewohner die Geräusche außerhalb seines Zimmers leichter

wahrnehmen. Dabei ist es wichtig, dass der Bewohner in der Lage ist,

zumindest Teile des Flurs einzusehen. Er kann dann visuelle mit

akustischen Reizen abgleichen, etwa wenn er erst den klappernden

Geschirrwagen hört und dann sieht.

-

Wir prüfen, ob es für den Bewohner angenehmer

ist, in einem Doppelzimmer zu leben, statt ein Einzelzimmer zu bewohnen.

-

Wenn der Bewohner viel Zeit in der Rückenlage

verbringt, sollte die Zimmerdecke in die Raumgestaltung einbezogen

werden. Dort könnten etwa Kunstdrucke mit ansprechenden Motiven

aufgehängt werden. Soweit akzeptiert kann alternativ ein Mobile genutzt

werden, wobei wir allerdings ausschließen müssen, dass der Bewohner Epileptiker ist.

-

Im Sichtbereich des Bewohners sollten Fotos

aufgestellt werden. Diese können etwa dem privaten Fotoalbum entnommen

werden oder von Angehörigen mitgebracht werden. Möglich sind auch

vertraute oder lieb gewonnene Gegenstände, etwa die Bastelarbeit eines

Enkels.

-

Das Bett des Bewohners wird so aufgestellt,

dass dieser ein möglichst freies Blickfeld zum Fenster hat.

-

Falls möglich wird der Bewohner samt Bett ins

Freie geschoben, etwa in den Schatten einer Terrasse oder vor ein

Aquarium oder vor eine Vogelvoliere. Ggf. kann der Bewohner auch in

seinem Bett liegend in das Zimmer eines Freundes geschoben werden.

-

Wir arbeiten mit ehrenamtlichen Mitarbeitern

zusammen, die den Bewohner regelmäßig besuchen. Insbesondere prüfen

wir, wie der Bewohner auf mitgebrachte Haustiere des mobilen

Tierbesuchsdienstes reagiert.

-

Wir

geben dem Bewohner die Möglichkeit, mit

seinen Angehörigen zu telefonieren. Sofern dieses sinnvoll ist, kann

auch die Videotelefonie moderner Smartphones genutzt werden. Im

Gespräch mit dem Bewohner fragen wir nach Freunden und Bekannten, die

ggf. noch nicht über den Heimaufenthalt informiert sind, und bieten an

sie zu kontaktieren.

-

Unangenehme Gerüche werden konsequent

beseitigt, insbesondere Urin- und Stuhlgerüche.

-

Die Temperatur sollte nicht zwangsweise

konstant gehalten werden, etwa durch den Einsatz einer Klimaanlage.

Sofern keine medizinischen oder pflegerischen Gründe dagegen sprechen,

sollte etwa im Sommer die Wärme auch in das Bewohnerzimmer gelassen

werden. Am Morgen kann es kühler sein als am Nachmittag.

-

Der Einsatz einer Superweichmatratze wird

kritisch hinterfragt, da diese dem Bewohner die Körperwahrnehmung

deutlich erschwert. Wir nutzen dieses Hilfsmittel lediglich bei einer

akuten Dekubitusgefahr, die auf andere Weise nicht abgewendet werden

kann.

-

Wir stellen den Fernseher oder das Radio an,

soweit es der Bewohner wünscht. Die Dauer der Mediennutzung richtet

sich nach dem Aufnahmevermögen des Bewohners. Sobald dieser "berieselt"

wird, wird das Gerät wieder abgeschaltet.

-

Wir nutzen Hörbücher oder eine “vorgelesene

Wochenzeitung” (etwa: “ZEIT Audio” im digitalen Abo).

-

Sofern der Bewohner in der Lage ist, eine

Fernbedienung zu nutzen, wird ihm diese in die Hand gegeben. Ggf.

werden die wichtigsten Tasten für ihn markiert, also “Kanal vor”,

“Kanal zurück”, “lauter, “leiser” sowie “An/aus”.

(Hinweis: Alle o. g. Maßnahmen müssen gut dosiert werden. Ein Übermaß

an Reizen führt zur Reizüberflutung und letztlich erneut zur

Deprivation.)

pflegerische

Maßnahmen

-

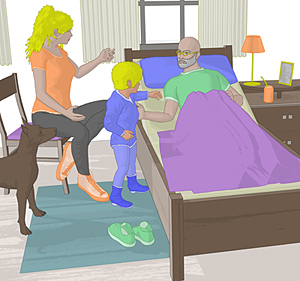

Der Bewohner wird wann immer möglich mit

erhöhtem Oberkörper gelagert, damit er seine Umgebung besser wahrnehmen

kann (Bild oben).

-

Soweit möglich wird der Bewohner aus dem Bett

z. B. in einen Schaukelstuhl mobilisiert.

-

Wenn keine Mobilisierung aus dem Bett möglich

ist, wird der Bewohner in möglichst vielen unterschiedlichen Varianten

gelagert. Insbesondere verändern wir die Lage der Extremitäten, lagern

also die Arme und Beine mal oben, unten oder übereinander.

-

Das Krankheitsbild eines Bewohners mit

Deprivation kann dem einer Demenz ähnlich sein. Durch eine sorgfältige

Beobachtung versuchen wir, beide Krankheiten sicher voneinander zu

unterscheiden. (Hinweis: Eine Deprivation kann in einen akuten

Verwirrtheitszustand übergehen.)

-

Wir setzen konsequent auf das System der

Bezugspflege. Nur so kann zwischen dem Bewohner und der Pflegekraft

eine enge persönliche Beziehung entstehen.

-

Wir beachten die Bedeutung der aktivierenden

Pflege. Der Bewohner muss so viele Probleme und Aufgaben so

selbstständig wie möglich lösen. Nehmen wir ihm diese Tätigkeiten ab,

verliert er wichtige Fähigkeiten.

-

Wir sorgen dafür, dass der Bewohner die

vorhandenen Hilfsmittel nutzt, insbesondere Seh-, Hör- und Gehhilfen.

-

Wir sorgen dafür, dass die Batterien in den

beiden Hörgeräten nicht entladen sind. Wir stellen sicher, dass das

Gerät bequem sitzt und keine Nebengeräusche produziert. Außerdem muss

das Hörgerät eingeschaltet sein.

-

Wir stellen sicher, dass die Brille auf die

aktuelle Sehstärke abstimmt ist. Zudem sollte die Brille täglich

gereinigt werden. Mit einem Bändchen (“Brillenkordel”) kann verhindert

werden, dass der Bewohner die Brille ständig verlegt. Zudem muss

geprüft werden, ob die Brille bequemt sitzt.

-

Die Ohren des Bewohners werden regelmäßig von

Ablagerungen befreit, die das Hörvermögen beeinträchtigen. Dieses wird

ggf. von einem Haus- oder Facharzt durchgeführt.

-

Auch ein völlig immobiler Bewohner sollte am

Tag angekleidet werden, damit dieser durch die Kleidung einen Bezug zum

Tagesablauf herleiten kann.

-

Wir nutzen die Technik des “Snoezelen”, um dem

Bewohner zusätzliche Sinneseindrücke zu vermitteln.

-

Wir nutzen basale Techniken, um die

Wahrnehmungs- und die Kommunikationsfähigkeiten des Bewohners zu

fördern. Dieses z. B. mit kleinen Fühlsäckchen, die mit verschiedenen

Materialien wie etwa Erbsen oder Reis gefüllt sind. Es können je nach

Situation belebende oder beruhigende Waschungen mit verschiedenen

Materialien (Düfte, weiche Waschlappen, härtere Handtücher, Duftöle

usw.) durchgeführt werden. Diese Dinge können mit einem geringen

Aufwand in die Körperpflege eingebaut werden.

-

Sofern das Dekubitusrisiko gering ist, wird der

Bewohner für kurze Zeit auf anderen Materialien als auf den üblichen

Leinenbetttüchern gelagert. Möglich ist die Nutzung von Frotteetüchern

oder von rauen Wolltüchern.

-

Falls kein gesteigertes Dekubitusrisiko

besteht, kann der Bewohner kurzfristig auch in eine 90°-Lagerung

gebracht werden.

-

Durch eine Mund- und Nasenpflege fördern wir

die Erhaltung des Geschmackssinns. Insbesondere werden Beläge auf der

Zunge entfernt, da diese das Geschmacksempfinden beeinträchtigen.

-

Wir sorgen dafür, dass jeder Bewohner auch dann

Aufmerksamkeit erhält, wenn er in einem vergleichsweise guten

Allgemeinzustand ist. Wir vermeiden damit, dass dieser erst krank

werden muss, um beachtet zu werden.

Betreuungsmaßnahmen

-

Der Bewohner wird über das Krankheitsbild der

Deprivation informiert, sofern er mental in der Lage ist, die

Zusammenhänge zu verstehen. Wir informieren ihn über mögliche Folgen

dieser Störung sowie über Maßnahmen, um eine Deprivation zu verhindern.

-

Wir bitten die Angehörigen, den Bewohner so

häufig wie möglich zu besuchen. Wir animieren diese, Körperkontakt zum

Bewohner zu suchen, diesen also z. B. in den Arm zu nehmen.

-

Wir nutzen die 10-Minuten-Aktivierung, um

Fähigkeiten und Erinnerungen zu erhalten.

-

Sofern es die Arbeitsbelastung erlaubt, wird

der Bewohner in regelmäßigen Abständen kurz im Zimmer besucht. Selbst

ein Aufenthalt von wenigen Momenten sowie ein paar ausgetauschte Sätze

können ihm zeigen, dass er nicht vergessen wurde.

-

Wir prüfen, ob der Bewohner spirituelle

Anregung wünscht, also etwa das Singen von Kirchenliedern oder die

Nutzung von Weihrauch.

-

Wir sorgen für kulturelle Abwechslung in

unserer Einrichtung, etwa durch Besuche eines lokalen Chors,

Buchlesungen usw.

-

Wir halten eine Bibliothek bereit, diese

enthält auch Hörbücher.

-

Wir halten Gesellschaftsspiele bereit, die ggf.

auch am Bett gespielt werden können.

-

Eine zweiseitige Kommunikation bleibt erhalten.

Wir sprechen mit dem Bewohner und nicht über ihn. Zudem muss die

Sprache angemessen bleiben. Statt "Wir ziehen uns jetzt an!" sagt die

Pflegekraft "Ich helfe Ihnen jetzt beim Ankleiden!".

Nachbereitung:

allgemeine

Nachbereitung

-

Wir bieten unseren Pflegekräften regelmäßig

Supervision an, um die mentalen Belastungen im Umgang mit betroffenen

Bewohnern zu verarbeiten.

-

Aufgetretene Probleme werden im Qualitätszirkel

thematisiert.

Prognose

-

Wird die Deprivation nicht konsequent

behandelt, können Hospitalismusschäden entstehen. Dazu zählen schwere

Persönlichkeitsstörungen und auch körperliche Deformationen, die z. B.

durch dauerhafte Schaukelbewegungen ausgelöst werden.

-

Der Reizaufbau gestaltet sich oftmals als

schwierig. Der Bewohner hat sich an die Deprivation gewöhnt und wird

durch ungewohnte Reize schnell überfordert.

Dokumente:

-

Pflegeplanung

-

Berichtsblatt

Verantwortlichkeit

/ Qualifikation:

|

Start

Start  Suche

Suche Service

Service Start

Start  Suche

Suche Service

Service