|

|

|

|

Version 1.05 - 2016 |

|

Standard "Anwendung von wirkstoffhaltigen Pflastern" |

|

|

|

Wirkstoffpflaster

werden häufig als ebenso schonende wie harmlose Alternative zur

Tablette oder gar zur Spritze missverstanden. Tatsächlich jedoch ist

die Anwendung ebenso risikobehaftet wie alle anderen Applikationsformen

auch. |

|

|

|

Wichtige Hinweise:

- Zweck unseres Musters ist es nicht,

unverändert in das QM-Handbuch kopiert zu werden. Dieser

Pflegestandard muss in einem Qualitätszirkel diskutiert und

an die Gegebenheiten vor Ort anpasst werden.

- Unverzichtbar ist immer auch eine

inhaltliche Beteiligung der jeweiligen Haus- und Fachärzte,

da einzelne Maßnahmen vom Arzt angeordnet werden müssen.

Außerdem sind etwa einige Maßnahmen bei bestimmten

Krankheitsbildern kontraindiziert.

- Dieser Standard eignet sich für die

ambulante und stationäre Pflege. Einzelne Begriffe müssen

jedoch ggf. ausgewechselt werden, etwa "Bewohner" gegen

"Patient".

Dieses Dokument ist auch

als Word-Dokument (doc-Format) verfügbar.

Klicken Sie hier!

|

| |

|

Standard "Anwendung von wirkstoffhaltigen Pflastern" |

| Definition:

|

- Bei transdermalen therapeutischen Systemen

(kurz "TTS") wird der Wirkstoff mithilfe eines speziellen Pflasters

appliziert. Das Arzneimittel wird langsam aus dem Pflaster an die Haut

abgegeben, von dieser resorbiert und in den Blutkreislauf

weitergeleitet.

- Diese Form der Medikamentenverabreichung ist

insbesondere zur Schmerzbehandlung, zur Langzeittherapie der Angina

Pectoris sowie zur Hormontherapie üblich.

- Zentraler Vorteil ist die kontinuierliche

Wirkstoffabgabe über einen längeren Zeitraum. Dieses ist für den

Organismus i.d.R. weniger belastend.

- Wirkstoffhaltige Pflaster werden zumeist gut

akzeptiert, da die Applikation schmerzfrei ist. Vielen Senioren ist

diese Verabreichungsform überdies aus der Raucherentwöhnung bekannt.

- Es gibt zwei verschiedene Formen von TTS:

- Bei einem sog. "Matrixpflaster" ist der

Wirkstoff direkt in die gelartige Trägermasse ("Matrix") eingearbeitet.

Er diffundiert nach dem Aufbringen in das Hautgewebe. In der Haut

direkt unter dem Pflaster bildet sich ein Wirkstoffdepot. Das Pflaster

darf nicht entfernt und an anderer Stelle erneut aufgeklebt werden, da

dann die gleichmäßige Aufnahme des Arzneimittels beeinträchtigt wäre.

- Bei einem sog. "Membranpflaster" befindet

sich das Depot im Pflaster selbst. Der Wirkstoff muss eine dünne

Membran durchdringen und wird dann in der Haut resorbiert. Das Pflaster

kann daher kurzzeitig entfernt und später wieder aufgeklebt werden,

etwa wenn der Bewohner baden oder duschen soll. Das Depot eines

Membranpflasters ist anfällig für mechanische Beschädigungen. Das

Pflaster darf also bei der Lagerung oder bei der Applikation nicht

geknickt oder zerschnitten werden. Es besteht das Risiko einer

schlagartigen Freisetzung der Gesamtdosis ("Dose-Dumping") und folglich

von Nebenwirkungen als Folge der Überdosierung.

- Das Wechselintervall schwankt je nach Produkt. Manche Pflaster werden täglich, andere wöchentlich erneuert.

- Es kann mehrere Stunden dauern, bis eine

ausreichende Menge des Medikaments resorbiert wurde, um die gewünschte

Wirkung zu erreichen. Insbesondere zu Beginn einer Schmerztherapie ist

es daher notwendig, den Wirkstoff ergänzend oral oder per Injektion

zuzuführen. Ähnliches gilt für die Linderung von kurzfristigen

Schmerzspitzen. Wirkstoffpflaster sind dafür nicht geeignet, sondern

sollten um eine entsprechende Bedarfsmedikation ergänzt werden.

|

| Grundsätze:

|

- Wirkstoffhaltige Pflaster werden häufig

unterschätzt, weil hier das Medikament lediglich über die Haut

aufgenommen wird, also weder geschluckt noch injiziert wird.

Tatsächlich jedoch handelt es sich ggf. um hochwirksame Arzneimittel.

Eine fehlerhafte Applikation kann die angestrebte Wirkung abschwächen.

Auch ggf. gesundheitsbedrohliche Überdosierungen sowie Wechselwirkungen

mit anderen Wirkstoffen sind möglich. Der Begriff "Pflaster" ist also

angesichts der starken therapeutischen Effektivität nahezu eine

Verharmlosung.

- Wir beachten das Prinzip der aktivierenden

Pflege. Die Anwendung eines Wirkstoffpflasters ist vergleichsweise

einfach. Die meisten Bewohner sollten daher nach einer Einweisung in

der Lage sein, die Applikation eigenständig oder zumindest unter

Aufsicht vorzunehmen.

|

| Ziele:

|

- Das Medikament entfaltet die gewünschte Wirkung.

- Die erforderliche Dosierung wird weder über- noch unterschritten.

|

| Vorbereitung: |

Material

|

Wir stellen das notwendige Material zusammen:

- wirkstoffhaltiges Pflaster gemäß der ärztlichen Verordnung

- Einmalhandschuhe

- ggf. Schere

|

weitere Maßnahmen

|

- Wenn der Wirkstoff Körperfunktionen wie etwa

den Blutdruck oder den Puls beeinflusst, misst die Pflegekraft vor

jeder Applikation die Vitaldaten.

- Vor jedem Wechsel des Pflasters wird eine Prüfung gemäß der 6-R-Regel durchgeführt.

- Die Pflegekraft dokumentiert ein Schema für die verschiedenen Applikationsstellen am Körper des Bewohners für das Pflaster.

- Vor jeder Verabreichung stellt die Pflegekraft

sicher, dass das vorherige Pflaster zuvor entfernt wurde. Wenn die

Pflaster an verschiedenen Stellen aufgeklebt werden, kann es schnell

passieren, dass das alte Pflaster vergessen wird. Eine Überdosierung

wäre die Folge.

- Für die Applikation des Pflasters wird eine intakte Hautstelle benötigt, also ohne Narben, Wunden und Sonnenbrand.

- Der Hautbereich sollte - soweit möglich -

keinem permanenten Auflagedruck ausgesetzt sein, also etwa das Gesäß

oder der Rücken bei Senioren im Rollstuhl.

- Es ist wichtig, dass in dem Areal keine anderen Medikamente aufgebracht worden sind, also etwa Salben oder Tinkturen.

- Die Haut sollte möglichst frei von Kosmetika

sein. Dazu zählen auch Hautcremes, Öle und Lotionen. Diese beeinflussen

nicht nur die Resorption, sondern vermindern auch die

Klebeeigenschaften des Pflasters.

- Falls notwendig wird die Hautstelle vor der

Applikation des Pflasters gereinigt. Wir nutzen dafür nur reines

Wasser. Die Haut wird danach vorsichtig trocken getupft und nicht

trocken gerieben.

- Störende Haare werden mit einer Schere

entfernt. Eine Rasur könnte Mikroverletzungen verursachen und die

Aufnahme des Wirkstoffs steigern.

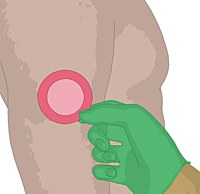

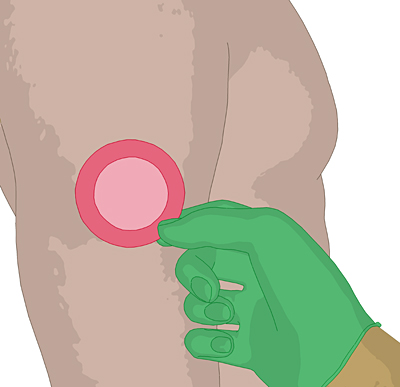

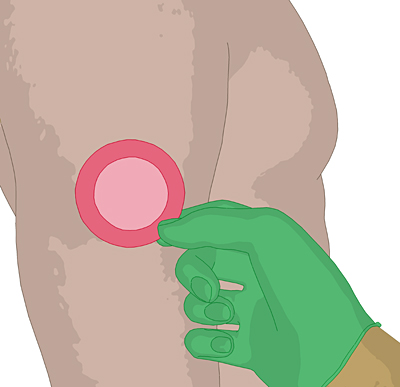

- Die Pflegekraft sollte beim Aufbringen des

Pflasters Einmalhandschuhe tragen. Sie vermeidet damit, dass sie selbst

mit dem Wirkstoff in Kontakt kommt. Überdies ist eine hygienische

Händedesinfektion erforderlich.

- Das Pflaster wird erst unmittelbar vor der

Applikation aus der Verpackung entnommen. Die Schutzpackung wird nicht

aufgeschnitten, da dabei das Pflaster beschädigt werden könnte.

Stattdessen reißt die Pflegekraft die Verpackung an den dafür

markierten Stellen vorsichtig auf. Die Klebeflächen des Pflasters

sollten möglichst wenig mit den Handschuhen berührt werden.

- Wirkstoffhaltige Pflaster dürfen i.d.R. nicht

zerschnitten werden. Der Wirkstoff würde ausfließen. Das Teilen des

Pflasters ist nur möglich, wenn dieses laut Beipackzettel ausdrücklich

erlaubt ist; also etwa bei seitlich nicht versiegelten Produkten und

bei vollflächigen Adhäsivschichten.

- Bei einigen Produkten ist die Wirkstoffschicht

des Pflasters mit einer zusätzlichen Schutzfolie abgedeckt. Wir stellen

sicher, dass diese entfernt wird, da ansonsten der Wirkstoff nicht in

die Haut übergehen kann. Die Pflegekraft sollte dabei die

Wirkstoffschicht nicht berühren.

|

| Durchführung:

|

- Die Pflegekraft klebt das Pflaster faltenfrei

auf. Sie drückt es eine halbe Minute mit der flachen Hand fest. Dadurch

wird zumeist die Haftkraft gesteigert. Sie sollte den Wirkstoff aber

nicht einmassieren.

- Falls das Pflaster nicht ausreichend auf der Haut haftet, wird es mit zusätzlichen Pflasterstreifen fixiert.

- Das Pflaster und die umgebende Haut werden von

Wärmequellen ferngehalten. Dazu zählen Wärmekissen, Wärmflaschen,

Heizlüfter und Wärmestrahler. Durch Wärmeeinwirkung kann es dazu

kommen, dass das Arzneimittel schneller als vorgesehen freigesetzt und

über die Haut aufgenommen wird. Die Folge wäre eine Überdosierung.

- In keinem Fall wird auf dem Pflaster das Datum

des Aufklebens vermerkt. Die Lösungsmittel der Stiftfarbe könnten mit

dem Medikament interagieren. Zudem handelt es sich um eine

Doppeldokumentation.

|

| Nachbereitung: |

Allgemeines

|

- Die Pflegekraft zieht das verbrauchte Pflaster

vorsichtig in Haarwuchsrichtung ab. Sie drückt danach die Klebeflächen

aneinander.

- Das

gebrauchte Pflaster wird sicher entsorgt,

also etwa in einem Plastikbeutel. Wir stellen sicher, dass es

insbesondere nicht in die Hände von Kindern gelangt. Auch ein

gebrauchtes Pflaster kann für ein Kind oder andere Personen tödlich

ein. (In d

+++ Gekürzte Version. Das komplette Dokument finden Sie hier. +++

-

-

-

-

-

-

-

-

-

|

|

|

| |

|

| |

|

|

| |

| |

|

| |

| |

|

Weitere Informationen

zu diesem Thema |

|

|

|

|

Schlüsselwörter für diese Seite |

Medikament; Pflaster; Wirkstoffpflaster |

|

| Genereller

Hinweis zur Nutzung des Magazins: Zweck unserer Muster und

Textvorlagen ist es nicht, unverändert in das QM-Handbuch

kopiert zu werden. Alle Muster müssen in einem Qualitätszirkel

diskutiert und an die Gegebenheiten vor Ort anpasst werden.

Unverzichtbar ist häufig auch eine inhaltliche Beteiligung der

jeweiligen Haus- und Fachärzte, da einzelne Maßnahmen vom Arzt

angeordnet werden müssen. Außerdem sind etwa einige Maßnahmen

bei bestimmten Krankheitsbildern kontraindiziert. |

|